Adán y Eva: De la bóveda celeste al texto sagrado. Descifrando el código astronómico del Génesis

Un recorrido por las fuentes mesopotámicas e hindúes revela que el relato del Jardín del Edén podría ser la culminación de una antigua tradición de mitos astronómicos, donde constelaciones como Draco y estrellas polares como Kochab y Pherkad eran los personajes originales.

La historia de Adán, Eva y la serpiente en el Génesis ha fundamentado durante milenios conceptos occidentales sobre el origen, la culpa y la redención. Sin embargo, una investigación interdisciplinaria que abarca la mitocomparativa, la arqueología y la astronomía sugiere que este relato no surgió de la nada. Lejos de ser una revelación divina aislada, la narrativa del Edén parece ser la versión hebrea de un arquetipo mucho más antiguo: un mito cosmogónico diseñado para preservar un sofisticado conocimiento astronómico a través de una alegoría narrativa. Este artículo traza el linaje de este mito, desde sus precursores en las civilizaciones mesopotámicas hasta su posible sustrato en las estrellas del cielo del norte.

Los Cimientos Mesopotámicos del Paraíso

Siglos antes de que se compilara el Génesis, las culturas entre el Tigris y el Éufrates ya narraban historias sorprendentemente similares. En la mitología acadia del siglo XIV a.C., Adapa (también llamado Adamu), creado por el dios Ea, es el prototipo de hombre sabio. Convocado ante el dios Anu, rechaza el pan y el agua de la vida por un consejo engañoso de Ea, perdiendo así la inmortalidad. El paralelismo con Adán, no solo en el nombre sino en el tema de la oportunidad perdida, es innegable.

En el mito sumerio de Dilmun (tercer milenio a.C.), se describe un paraíso puro donde el dios Enki consume plantas que le estaban prohibidas. La diosa Ninhursag lo maldice, causándole una enfermedad, para luego sanarlo creando deidades de sus partes afectadas. Aquí encontramos los ecos de un jardín idílico, una transgresión divina, una consecuencia por la desobediencia y una suerte de “curación” posterior.

Otras epopeyas refuerzan estos motivos. En Atrahasis (siglo XVIII a.C.), la humanidad es creada a partir de arcilla mezclada con la sangre de un dios, prefigurando la formación de Adán del “polvo de la tierra”. En la Epopeya de Gilgamesh, el salvaje Enkidu es civilizado—y, en el proceso, pierde su inocencia—mediante la seducción de la sacerdotisa Shamhat, quien le ofrece pan y vino. Más adelante, una serpiente roba a Gilgamesh la planta que otorga la juventud, un motivo que, aunque con roles invertidos, resuena con la pérdida de la inmortalidad en el Edén.

Ecos en Oriente: Adama y Havyavati

El fenómeno no se limita al Creciente Fértil. En el texto hindú Bhavishya Purana, una obra de datación compleja pero con referencias tempranas, aparece la historia de Adama y Havyavati. Engañados por la serpiente Kali-purusha bajo un “Árbol Pecaminoso” (Papa-Vriksha), Adama come el fruto prohibido, lo que lleva a la propagación de sus generaciones. La similitud en los nombres y la estructura narrativa sugiere un tronco mitológico común o contactos culturales insuficientemente explorados, desafiando la noción de un origen puramente abrahámico.

La Clave Celestial: Draco y los Guardianes del Polo

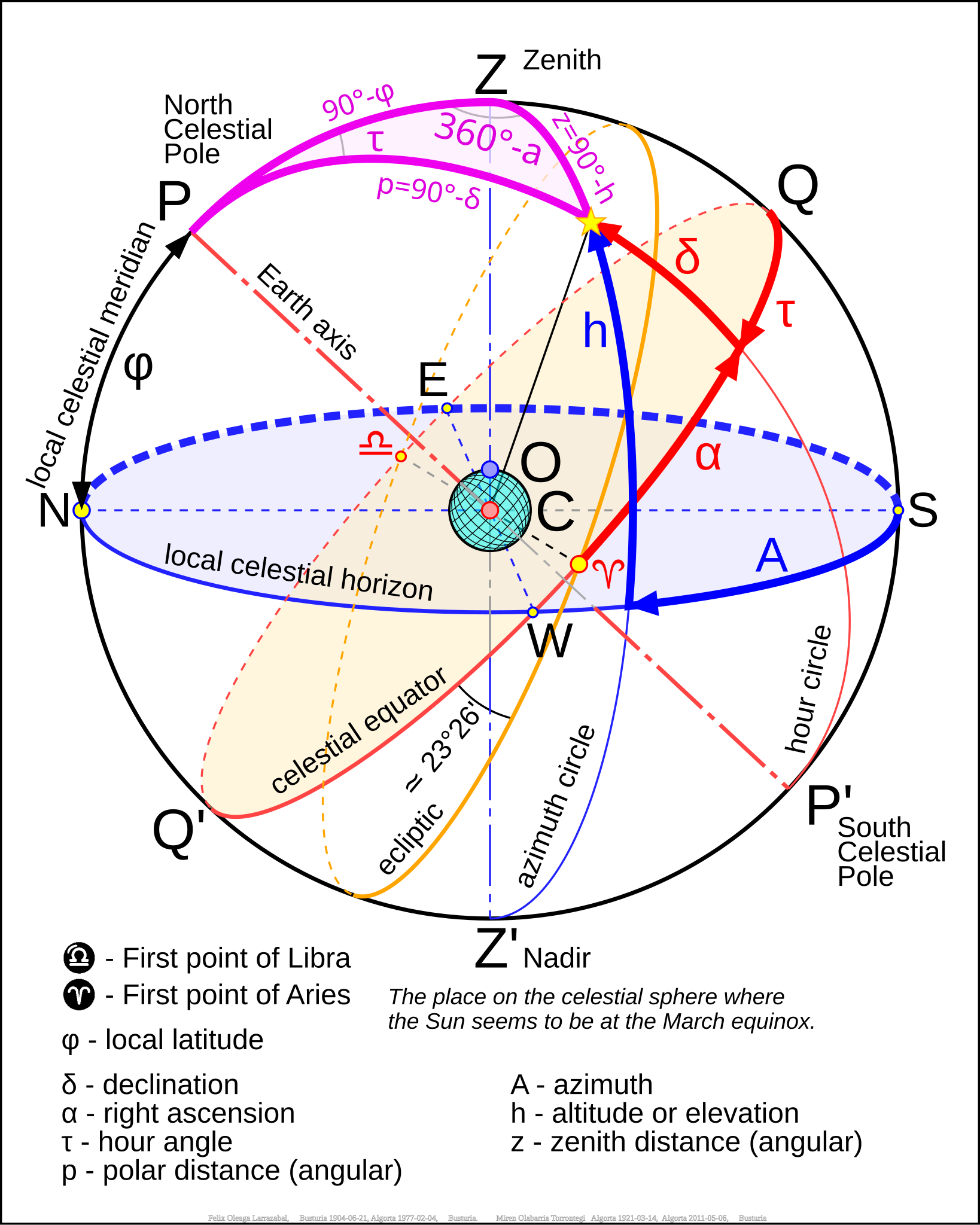

La hipótesis más reveladora conecta estos mitos con la astronomía antigua. Según esta interpretación, el Jardín del Edén representa la región circumpolar norte, un “paraíso” celeste cuyas estrellas nunca se ponen. El Árbol de la Vida o del Conocimiento sería una metáfora del Eje del Mundo o Polo Norte Celeste, el punto central alrededor del cual gira la bóveda estrellada.

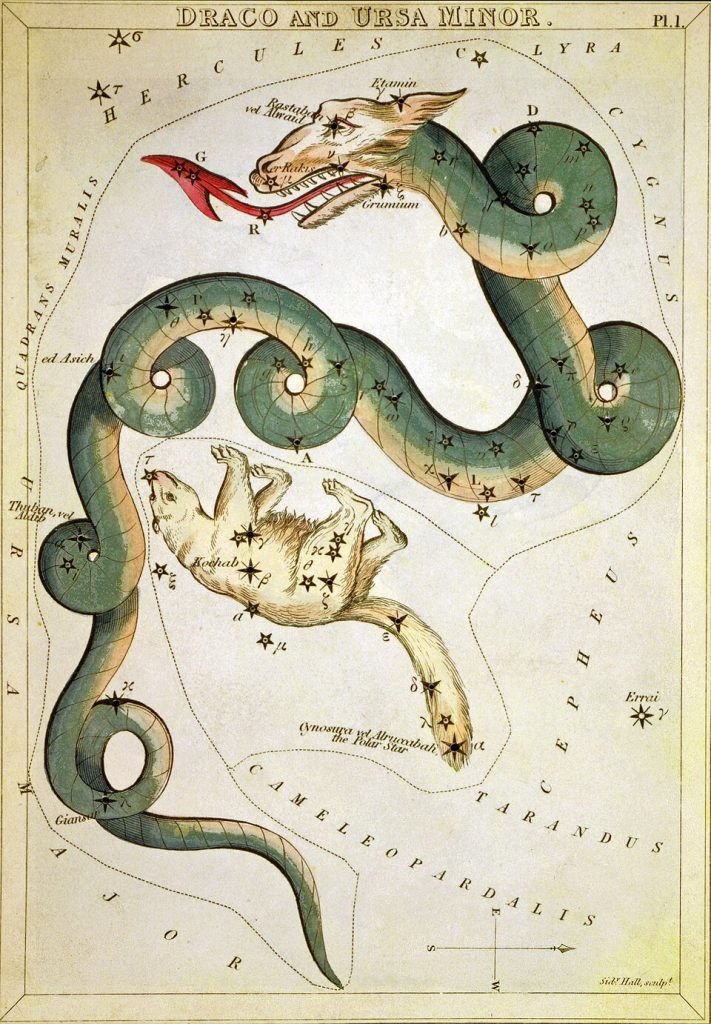

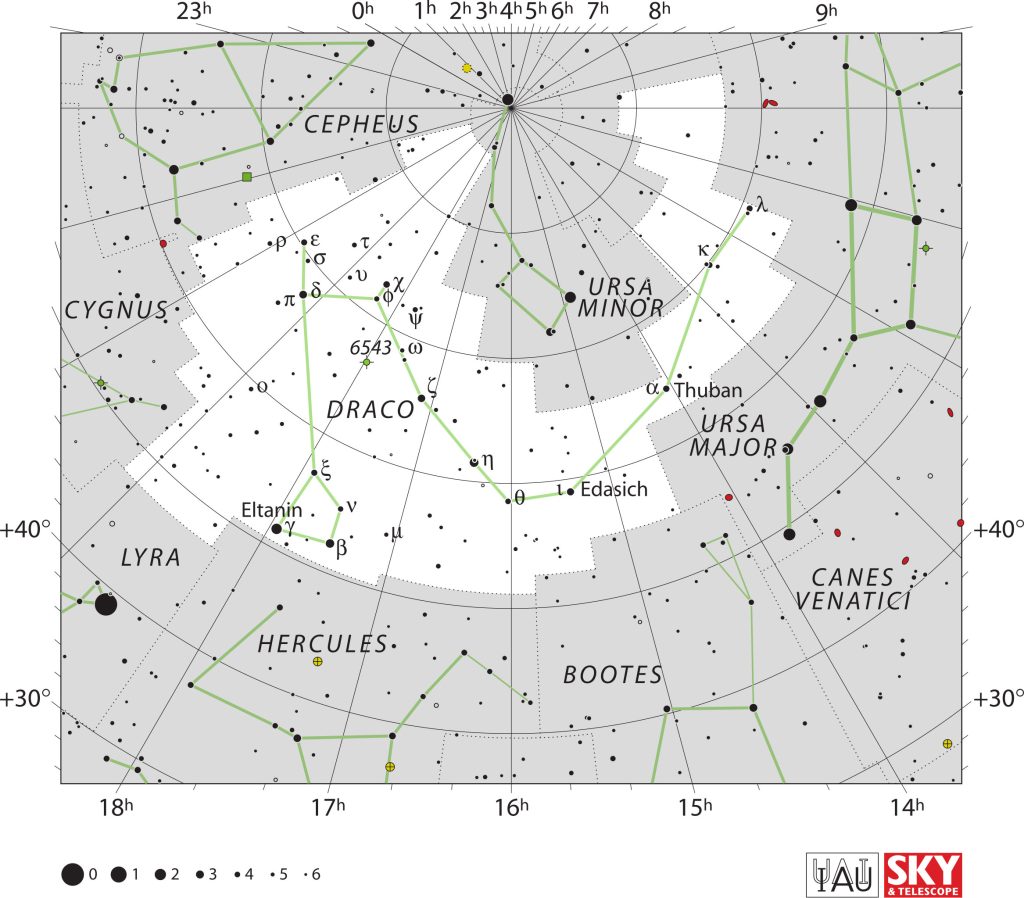

La serpiente que se enrosca en el árbol corresponde a la constelación de Draco, cuya forma serpenteante rodea precisamente el polo norte celeste. Pero el elemento más crucial lo constituyen las estrellas Kochab (β Ursae Minoris) y Pherkad (γ Ursae Minoris), conocidas en la antigüedad como los “Guardianes del Polo”. Entre aproximadamente el 1700 a.C. y el 300 d.C., estas dos estrellas fueron las estrellas polares visibles, girando fielmente alrededor del eje.

Este período de vigilancia de Kochab y Pherkad coincide de manera extraordinaria con la gestación y redacción del mito de Adán y Eva. Mientras estas estrellas custodiaban el polo, los mitos mesopotámicos florecieron, las tradiciones orales israelitas se formaron (1000-900 a.C.) y, finalmente, los redactores del Génesis dieron forma al texto durante el exilio babilónico (siglos VI-V a.C.). En esta lectura astronómica, Kochab, la más brillante, encarnaría a Adán, mientras que Pherkad, su compañera más tenue, representaría a Eva. Juntas, custodian el árbol-axis celeste, mientras la serpiente-Draco se enrosca a su alrededor.

Este simbolismo no es único. En la mitología griega, el undécimo trabajo de Heracles era robar las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides, que estaba custodiado por el dragón Ladón—otra representación de la constelación de Draco—, lo que probablemente influyó en la posterior asociación europea de la manzana con el fruto prohibido.

Un Legado Escrito en las Estrellas

La historia de Adán y Eva emerge no como un hecho histórico, sino como la sofisticada culminación de una herencia cultural milenaria. Desde los primeros humanos de arcilla mesopotámicos hasta las serpientes que hurgan la inmortalidad, los elementos del Génesis estaban ya dispersos en las tradiciones vecinas. Sin embargo, la clave para unificarlos podría estar en el cielo nocturno. La interpretación que identifica a los personajes y elementos del Edén con constelaciones y estrellas polares revela un profundo esfuerzo por codificar la observación del cosmos en una narrativa memorable y moralizante. El Génesis, por lo tanto, puede ser visto como el receptáculo final de una alegoría astronómica, un mapa estelar transformado en teología que preserva, bajo las capas de la doctrina, el intento más antiguo de la humanidad por encontrar su lugar bajo las estrellas.

Referencia